ロングテールの法則(ログテール効果/ロングテール現象)

概要

ロングテールの法則は、全体の中では目立った成績を残せていないものであっても、全体の総量は比較的多いカテゴリーについての法則です。

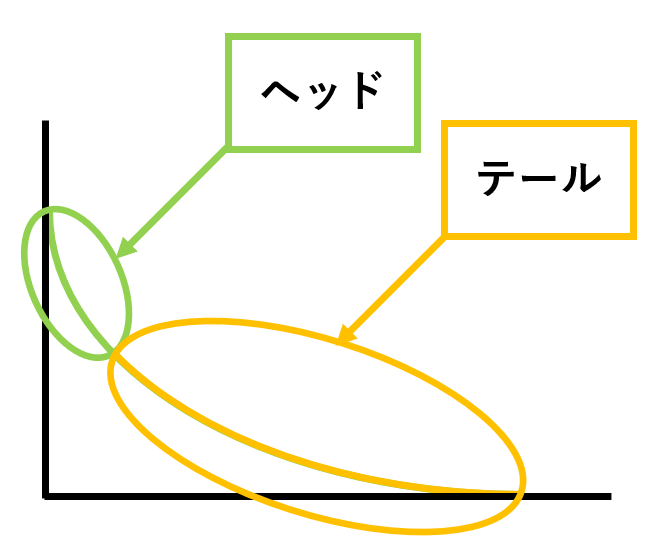

基本的な傾向として全体を見渡すと高成績なのは一部のみでその他の成績は大幅に下がっている事が多いです。

成績がいい部分はヘッドと言われる一部でその他の部分はテールと呼ばれています。

しかし、このテールの部分は成績が悪いからと言っていらないわけではありません。

成績が悪いものでも実際は成績が良いものの成績をさらに向上させる効果があることがあるため、排除して効率化を目指した結果全体の成績が下がってしまう事もあります。

特に商品販売などでイメージするとロングテールの法則をイメージしやすいです。

製品に起きるロングテールの法則の具体例

製品は需要の応じて回転率が良い商品と悪い商品があります。

しかし、基本的にはパレートの法則のように高成績の商品の分布は上位2割の商品(種類)が8割(販売量・売上)のシェアをしめ、残りの8割の商品(種類)は全体の2割(販売量・売上)のシェアをしめる傾向があります。

上位2割はヘッドと呼ばれる売上高成績で需要過多な商品で、下位8割がテールと呼ばれる売上があまりよくない商品なため、多くの人が販売戦略としてこの下位8割を削減する事で全体の成績が向上すると直感的には考えると思います。

しかし、必ずしもそうなるとは限りません。

実際にはこの下位8割の商品は上位2割の販売量や売上に貢献している事が多いです。

お買い物に行く時をイメージしてもらえればわかりやすいです。

晩御飯の食材を買いにスーパーに行くとします。

スーパーではお肉や魚、お惣菜などの消費しやすいものは販売数が多い売れ筋商品でヘッドと考える事ができます。

一方、調味料や洗剤などの消費が少ないものは販売数少ない商品でテールと考える事ができます。

しかし、このテールの日用品があるお店とないお店を比べた時に一回で用事が済むお店の方が時間をかけずに用事が終わるため、多くの人は品ぞろえが豊富な方へ足を運びます。

一店舗で欲しい商品が全て揃えば多少高くても便利に感じる人が多い傾向が強いです。

そのため、昔ながらの専門店はスーパーマーケットや百貨店(デパート)の出現によって多くが淘汰されてしまいました。

しかし、商店街のようなそこに行けば一通りそろうような場所は今でも存続する事に成功したようです。

※残念ながら店主の高齢化によってシャッター街となる事も珍しくないようです。

まとめ

ロングテールの法則のように、一見目立った成果をあげていないように見えても実際には大きな役割を果たしている事もあります。

近年はネットショップが豊富な商品を取り扱うようになり、その品ぞろえの良さは基本的に売っていない物はないほどです。

このような状態になると商品をネットショップで購入する人が増加していきます。

その結果ネットショップの一部では売れ筋上位2割よりもその他8割の売り上げの方が多いという現象までおきています。

これは店頭で陳列する必要がないため場所を比較的確保しやすく、その結果売れ筋以外の商品の取り扱いを豊富にすることができる事が影響していると考えられます。

具体的には、インターネットで音楽を販売している会社はこのロングテールが特に重要になってきます。

音楽を探せばない曲を探すのが難しいほど多くの種類を販売しています。

人気ランキングのTOP10(ヘッドと言えます)しか購入できないところと、なんでもそろうところでは当然なんでもそろう方が便利です。

ランキングのTOP10の売上は大きいですが、一見優良に思える要素でも実際は他の品ぞろえによって支えられる事で会社全体の好成績を保つ事に大きな影響を与えています。

※品ぞろえが悪いと他へ流れてしまう可能性が高いです。

つまり、成績が良いものを集めるだけではなく成績が悪いものでもそろえる事によって、消費者に「なんでもある」「ここになければどこにもない」という気持にさせる事で全体の成績を上げる事に成功している例でもあります。

そして、このようなログテールに強みのある組織はインターネットが広まった昨今は特に重宝される傾向があります。

※ここでは解説のため上位2割とその他8割に分類して記載しましたが、この割合は異なる事があります。

鈴木 歩(すずき あゆむ)

鈴木 歩(すずき あゆむ)