睡眠サイクルは睡眠時の浅い睡眠(レム睡眠)と深い睡眠(ノンレム睡眠)の繰り返しです。

一般的には90分で1サイクルだと言われているため、1時間半、3時間、4時間半、6時間、7時間半の区切りで睡眠を終えると良いといわれることがありますが、これは正確ではありません。

睡眠サイクルには個人差があり、1サイクルの時間や必要なサイクル数なども異なるため、必要な睡眠時間は人によって異なるため、睡眠時間が長くなるほどその誤差は大きくなり全く適さないタイミングで起きなくてはならないと思い込んでいる人もいます。

レム睡眠とノンレム睡眠の基本

睡眠はその状態によって「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」に分類され、この繰り返しによって睡眠サイクルは形成されています。

レム睡眠

レム睡眠中は眼球が動いていていることから「Rapid Eye Movement」の頭文字を取りレム睡眠と呼ばれ、心拍数や血圧は比較的高く浅い睡眠です。

この間は脳が起きているため、夢を見たり金縛りになったりすることがある状態です。

ノンレム睡眠

ノンレム睡眠中は眼球が動きませんし、心拍数や血圧が比較的低くなる比較的深い睡眠です。

脳が眠っているため、外部からの刺激に対しての反応も鈍くなります。

そのため、大きな地震があっても気が付かないという事があります。

そして、ノンレム睡眠はその深さに応じて1~3のステージに分類されています。

※ノンレム睡眠は4ステージに分類されていた時期もありましたが、現在は3ステージに分類されています。

睡眠サイクルの基本

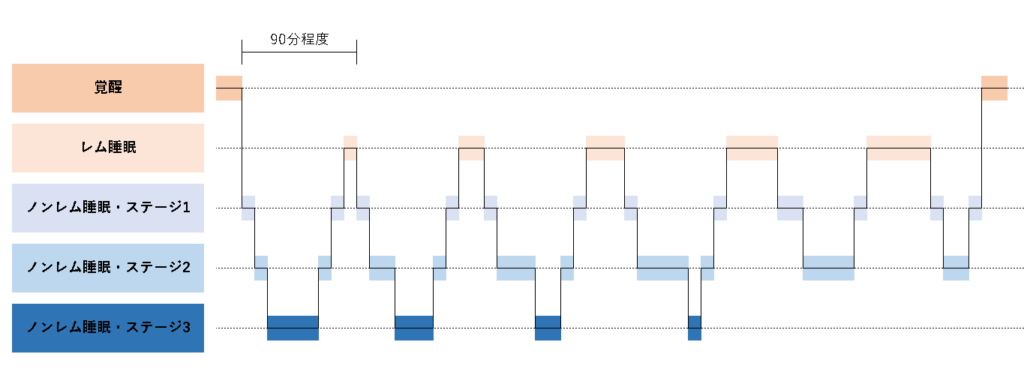

人は入眠すると睡眠が徐々に深くなり「レム睡眠→ノンレム睡眠のステージ1→ステージ2→ステージ3(一番深い睡眠)」の順に移行(最初の段階ではノンレム睡眠のステージ3までの時間は短いです)します。

特に最初のノンレム睡眠は心身の休息でとても大切な時間となり、成長ホルモンの分泌が最も活発になるため、疲労回復に重要な時間になります。

ノンレム睡眠のステージ3の状態が1時間程度続くと次第に睡眠が浅くなっていき「ノンレム睡眠のステージ3→ステージ2→ステージ1、レム睡眠」の順に徐々に移行していくため、多くの人は入眠から1時間半程度経過すると1サイクルを終えます。

ノンレム睡眠の時間は最初が最も長く、ノンレム睡眠とレム睡眠の行き来を繰り返す事で、次第にノンレム睡眠の時間が減少する一方でレム睡眠の時間が長くなります。

そのため、睡眠時間が長くなるほど浅い睡眠の状態が続くようになり、目を覚ましやすくなります。

基本的にはレム睡眠とノンレム睡眠を1晩の睡眠で4~6回程度繰り返すのが一般的です。

睡眠の注意点

睡眠サイクルではノンレム睡眠の質がとても重要になるため、ノンレム睡眠の環境を整える事はとても大切です。

朝に目覚ましをかける人も多いと思いますが、目覚ましで起きる事はあまり良い方法ではありません。

睡眠サイクルが90分であると知り90分の倍数に目覚ましを調整すれば睡眠の質が保たれると考えたことがある人もいると思います。

目覚ましが鳴るタイミングがレム睡眠中(浅い睡眠時)ならば悪影響は少ないです。

しかし、90分の倍数のタイミングで起きる事が良いタイミングとなるのはサンプルモデルの睡眠から導いた考えであるため、個人の睡眠においては必ずしも良いタイミングで起床できるわけではありません。

これは必要な睡眠が年齢や四季の影響、体調などの要因によっても必要な睡眠時間が変化するためです。

そのため、90分の倍率で区切ると体内のベストなタイミングにならないことが多く、最悪の場合は一番悪いタイミング(ノンレム睡眠中)で強制的に起床しなくてはならなくなってしまう事もあります。

ノンレム睡眠中(深い睡眠時)に目覚ましの強い刺激によって強制的に起こされてしまうと、脳が休息を取っている最中に強制的に起こされてしまう事となってしまいます。

このような起き方をするとさっきまで寝ていたはずなのに強い眠気や倦怠感などの身体的な不調がでてしまう事があるため注意が必要です。

そのため、十分な睡眠時間を確保して睡眠サイクルを満足に満たす(浅い睡眠と深い睡眠を繰り返し、次第に浅い睡眠の状態が長くなっていき自然と目が覚める)事が重要です。

自然と目が覚めるようになれば体内時計が正常に作用している状態です。

体内時計が乱れていると寿命が短くなり免疫老化や脂肪肝炎(肝臓に脂肪滴を伴う慢性炎症)が生じるなどリスクが上がる事がマススの実験によってわかっています。

まとめ

睡眠サイクルは個人で異なるため人によって十分な睡眠時間も変化します。

また、年齢や四季の変化によっても睡眠時間は変化するため、会社員のように始業時間が決まっている人の場合は、夜遅くまで起きているということは避けて早めに就寝して予定の時間よりも少し早めの時間に自然と起きられるようにすることが重要です。

※睡眠時間を長く確保する事でレム睡眠の時間が長くなるため、自然に目を覚ましやすくなります。

日本人の多くは睡眠時間を十分に取れていないため、会社員の半数程度は睡眠負債の状態で生活を送っていると考えられています。

一般的に、成人の基本的な睡眠時間は1日8時間以上必要です。

そのため、十分な睡眠時間を確保するためには、会社員ならば日をまたいで起きていると睡眠時間が不足する可能性が高いです。

例えば、睡眠時間を8時間確保するためには、朝の7時に起きる人は夜の11時には寝なくてはいけません。

しかし、布団にはいってすぐに眠れているわけではないと思います。

そのため、10時代からお布団にはいる必要があります。

8時~17時まで仕事をして、残業を一切やらないような人でも、10時代にお布団に入って就寝している人は少ないのではないでしょうか?

不規則な生活習慣を続けていると体内時計が狂ってしまうと健康に悪影響がでるのはマススの実験でも判明しています。

不規則な睡眠や睡眠負債の悪影響によって免疫システムが低下する事で病気のリスクが増加しますし、日中のパフォーマンスが大きく低下してしまうので総合的に判断すると規則的な生活習慣を行い睡眠時間をしっかりと確保したほうが生産性が高いです。

そのため、睡眠時間をいかに確保するかはとても重要な問題です。

特に寝始めの90分程度の時間は心身の休息でとても大切な時間で、成長ホルモンの分泌も活発になるため、疲労回復には重要な時間です。

そのため、就寝する環境を十分に整えてから寝る事が大切で、最初の睡眠を妨害されるような状態が続くと疲れが抜けずに、疲労感が蓄積されていくので気を付けてください。

鈴木 歩(すずき あゆむ)

鈴木 歩(すずき あゆむ)