無意識の偏見は自分自身が気が付いていない認識の偏りです。

基本的に人は偏見を持っています。

これは知識や経験の偏りを避ける事が出来ない事が大きな要因で、既知の事実や仮説だけではどうしても偏りがでてしまいます。

そのため、偏見は誰しもが持っていますが、その中でも偏見だと本人が自覚していない、いわば当たり前だと認識している偏見が無意識の偏見です。

偏見をなくすためには無意識の偏見を意識する事が重要ですが、そのためには多様な視点を取り入れる必要があります。

無意識の偏見の具体例

無意識の偏見は人に対して持つ事が多いです。

例えば、

住宅の購入は大きな買い物です。

その住宅を建てる際には多くの人が携わります。

特に大工の棟梁(とうりょう=頭や親方、中心的な存在)は木造住宅を建てる際には重要なポジションで、知識や経験のある熟練された年配の人が他の大工をまとめていると安心感があります。

しかし、20代の大工が現場をまとめていたらどうでしょうか?

少し不安に思う人もいると思います。

その20代の大工が外国の女性だったら?

数千万円の出費になる住宅を建ててもらうのに好んで若年者に任せたいと思う人は少ないと思います。

このように無意識に大工の棟梁は年配の日本人男性であるという認識が無意識の偏見でラベリング効果によって適さない人を判断している傾向が強いです。

無意識の偏見のデメリット

無意識の偏見が与える影響は大きく、誤った認識でもそれが真実であると錯覚してしまうため、トラブルの原因となります。

例えば

ドクターフォックス効果(Dr.Fox effect)という実験があります。

この実験では、講義A・Bを行います。

講義A:内容が的確な要点をまとめた効率の良い授業

教員の話はとても分かりやすく要点をおさえていますが、淡々と進んでいきコミュニケーションは少ないです。

講義B : 支離滅裂な内容で参考にならない講義

教員の話は支離滅裂ですが、講義中のコミュニケーションが多く、教師は信頼されていきます。

この実験結果では講義Bの方が優れた内容であるという結果になりました。

つまり、内容よりも重視する要素がある事になります。

講義の本質的に優れているのは要点がまとまった講義Aです。

しかし、それでも講義Bを選択してしまうのは偏った知識による偏見です。

つまり、本来は優れているにもかかわらず、無意識の偏見によってそれを正しく評価できない状態です。

無意識の偏見の問題点

無意識の偏見を持っている場合は隠そうと努力しても隠す事は難しいです。

無意識的にマイクロメッセージ(非言語コミュニケーションの一種で、行動に現れる小さなメッセージ)を発しています。

例えば

緊張していると顔が赤くなる人や、多汗になる人など、人は言葉にしなくても多くのメッセージをだしています。

特に嫌な場合の嫌悪の表情は隠そうとしても表情に表れている事もあります。

そして、このようなメッセージを組織の影響力が強い人が発している場合、全体の雰囲気に影響を与えるため注意が必要です。

影響力が強い人の認識が正しければ問題となる事は少ないのですが、良くない無意識の偏見を持っている場合は大きな問題となり差別や迫害に繋がります。

例えば、本来は能力が高い人なのに、適正が高い事ができていないために能力が低いと認識されている場合は注意が必要です。

このような事を避けるためには意志の伝達を正確に行う必要があり、能力と環境が一致する状態を作る事が望ましいです。

無知の罪と言われるように、影響力が大きくなればなるほど、知識が無いというだけでそれは悪い影響を与えます。

まとめ

無意識の偏見による偏った認識が強いと本質を捉える事ができないため、正しい認識ができません。

そのため、正しい認識を持つためには正しい知識が必要なため、知識を得るためには学ばなければいけません。

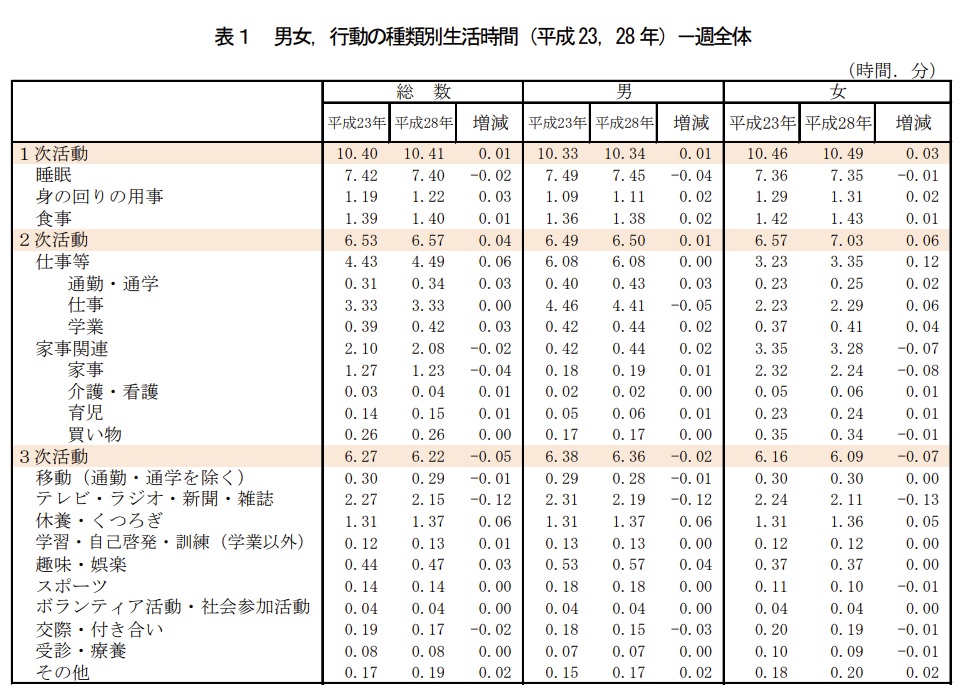

しかし、日本人の10歳以上の平均的な学ぶ時間(学習・自己啓発・訓練参照)は一週間で平均10~15分(平成28年の段階では13分)程度です。

つまり、平均では1日2分程度にしかなりません。

このような状態では正しい認識を行う事が困難になってしまいます。

私たちは知識を身に着ける一方で、日々忘れていきます。

そのため、新しい知識を得ていかなくてはいけません。

何かを話す際には前提条件として知識が必要になります。

自分よりも若年者の方が知識が豊富だと思う事があるならば、学ぶ時間を増やす必要がありますし、知識不足がジェネレーションギャップの原因となる事も多いです。

しかし、全ての知識を得るためには人生は短いです。

そのため、重要だと思う事を集中して学ぶ必要があります。

鈴木 歩(すずき あゆむ)

鈴木 歩(すずき あゆむ)