マルチタスクとは

概要

マルチタスクは「複数の仕事を並列処理、または短時間に切り替えながら処理を行う」という事を意味する単語です。

語弊を恐れずに簡単に説明すると「一つの事にのみ集中して取り組んでいる状態」以外の状態は広義の意味ではマルチタスクになります。

※マルチタスクを言い換えると「同時作業」「並列作業」「ながら作業」「並行処理」「同時処理」「同時進行」などと言われます。

マルチタスクの特性上「複数の処理を同時に抱えている」状態が比較的長い期間続くため「仕事をしている感」が強くなるので「作業効率が上がっている」様に感じるかもしれませんが基本的には作業効率が落ちてしまい生産性が低下してしまう事が多いです。

そのため「マルチタスクが苦手」「シングルタスクしかできない」というタイプの人の能力が劣っているというわけではなくどちらにもメリット・デメリットがあります。

例えば勉強をする際には複数の科目を同時に勉強するよりも学校のカリキュラムのように学習時間を区切って一つ一つの科目に集中して取り組んだ方が成果が出やすいです。

しかし、ビジネスシーンでは「マルチタスクができない人は仕事ができない無能」「一つの事しかできないなら仕事にならない」などの意見が目立ちますが、このような意見が出るのは各々の適性に合わせた業務内容が見極められずに適材適所に人員を配置する事ができていないためだと考えられます。

※障害によってマルチタスクが困難な人やシングルタスクが困難な人もいます。

むしろ能力を十分に活かせる配置に改善ができない場合は管理職の能力に問題がある可能性もあります。

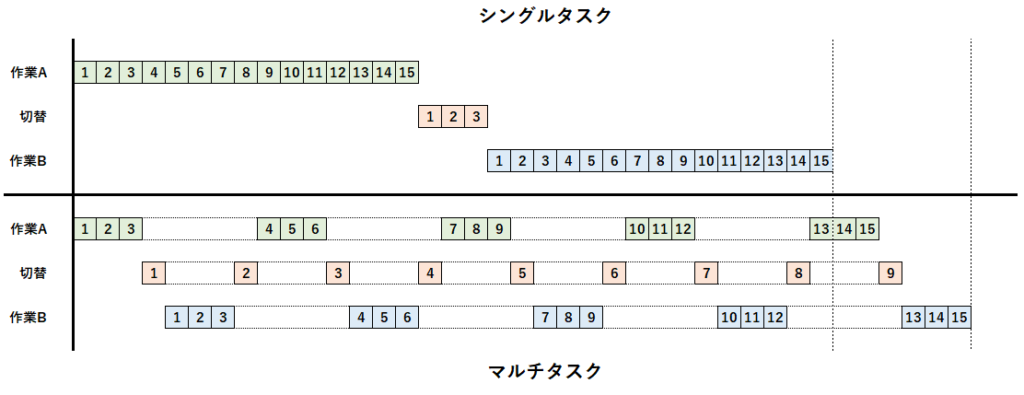

シングルタスクの場合は作業が終わってから次の作業へ切り替えを行いますが、マルチタスクの場合は作業を中断して別の処理を行うため切替の処理が総合的には多くなるので作業の総量は増加します。

そのため、通常はシングルタスクの方が生産性が高いものの、空き時間が発生してしまう作業(調理をする際は電子レンジの待ち時間など)や能力が高すぎて空き時間ができてしまう(電話をしながら別の人宛のメールを作成するなどができる器用な人がいます)人はマルチタスクの方が生産性が高い場合もあります。

※単純作業で処理が簡単に済んでしまう内容ならば複数を同時に進行できる人は多いと思います。

そのため、マルチタスクを行う事で作業効率が上がる条件としては待機時間を有効活用できるような状況に限られます。

マルチタスクのイメージ

頭の中の処理は実際に見る事ができないためイメージしにくいと思います。

そのため作業を見える化する事でイメージを掴みやすくなるので「人」と「作業台」の関係からイメージを膨らませていきたいと思います。

作業A・Bがあり「作業Aの方が期限が近い」場合は作業Aから取り掛かるためテーブルの上には作業Aに必要な物がたくさん置かれた状態になります。

多くの人はそのまま作業Aを完成させてしまってから作業Bを行うと思います。

※この状態がシングルタスクです。

しかし、作業Aの途中で「次の日まで待たなければ進められない状況」などが発生するケースの場合は空き時間が長くなるためマルチタスクの方が処理能力は向上します。

そのため、作業途中である作業Aを中断してテーブルの上を整理しスペースを確保し、作業Bを始められる状態にしてから作業Bへ切り替えて作業を行います。

まだ終わっていない業務のため後に「作業Aの準備」と「作業Aの片付け」という業務をもう一度しなくてはいけないので「作業量が増える」と思う人が多いと思います。

しかし、空き時間が長い場合は一旦テーブルの上を整理して作業Bを進めてしまい、翌日に再び作業Aに取り掛かる方が作業A・Bの両方が終わるまでにかかる期間が早くなります。

そのため「シングルタスクとマルチタスクのどちらが良いか」という疑問については「状況による」というのが実際のところになります。

マルチタスクの特徴

基本的に「女性の脳は構造的にマルチタスクが得意である」と言われていますし実際に男女別に調査をすると女性の方がマルチタスクが得意な割合が多いという結果がでています。

この現象を解説するためには人類の歴史的な観点から紐解く必要があります。

人の文明が現代ほど発展していなかった大昔の古代で女性は他の女性や子供とコミュニケーションを取りながら採集活動をしていたため人間関係を深めるために様々な情報を同時に処理できる方が生存率が高かった影響からその名残が脈々と継承されて今も遺伝的な特徴として残っていると言われています。

※女性の方が「会話が好き」「優劣よりも横並びの評価を望む」傾向ある人が多く、周囲の人と情報交換を積極的に行って意思疎通に重点を置き「共感」を求める会話を好むタイプが多いです。

その一方で男性は狩猟をするために一点に集中する(シングルタスク)能力が高い方が狩りの成果が高くなったためその遺伝子を持つ傾向が強い程子孫を多く残せた影響があると言われています。

※男性の方が「競争」を好む傾向が強く自分が優位に立てるような会話を好む傾向が強いです。

これには科学的な裏付けも進んでいて、脳内で作用している女性ホルモンが関係していると考えられているために「男性脳」や「女性脳」と呼ばれるような傾向は実在していると推測されています。

※右脳(直感や感性を司る傾向)と左脳(言語や思考を司る傾向)の間で情報を伝達する「脳梁」と呼ばれる神経が女性の方が発達している傾向がある事が確認されています。

実際にマルチタスクの適性に対しては男女で明確な差が認められています。

※統計的な情報なので「シングルタスクが得意な女性」も「マルチタスクが得意な男性」も存在します。

反対に、男性はシングルタスクが得意な傾向から完璧主義の人が多い傾向があり「集中しているのを邪魔されたくない」と感じたり、イレギュラーな事象によって想定外の要素が加わる事に対して強いストレスを受ける人も多いです。

マルチタスクの作業効率

人の脳はシングルタスク(一つの作業を集中して行う事)が基本となっているため、マルチタスクをするという事は実際にはシングルタスクを切り替えながら作業をしている状況です。

特に、職場のようなビジネスの場では複数の作業を同時に行わなければいけない機会も多いと思います。

具体的には

- 電話で話しながらメールの内容を確認したり、会議に参加しながら議事録を作成するなどは代表的だと言えます。

近年はインターネットが発達した影響で、データとして情報を残したりする機会も増えましたし、文明の発展によって通信手段・通信方法も充実したため、iPhone(アイフォン)やAndroid(アンドロイド)などをはじめとするスマートフォン(スマホ)は今や1人1台持っているような状態ですし、仕事には 欠かせないWindows(ウインドーズ)やMac(マック)OSが導入されているパソコン・あると便利なタブレット端末などを使って事務所以外の場所でも頻繁に情報がやり取りされています。

このように便利になった一方でそれを使いこなす能力も重要になっため「年配の人が若者にデバイスの使い方を教えてもらい勉強する」という光景もよく目にするようになりました。

このような環境で一つの事だけに集中して取り組む事が許される組織は減少傾向にあるため、シングルタスクしかできない人は「仕事ができない」という負のレッテルを貼られてしまう事も珍しくはなくなってしまいました。

しかし、まだまだ一つの事に集中した方が生産性が高い仕事も多いですし、ちょっとしたミスが大きな事故やケガに繋がるような業務ではシングルタスクの方が遥かに重要視されるのも現状です。

マルチタスクの盲点

マルチタスクには大きな問題があり、2つの作業を同時進行した際の効率はそれぞれ半分の50%(合計で100%)になるわけではなく、切替頻度の増加の影響から生産性が大幅に低下(合計で80%程度で2割程低下するという考えもあります)すると考えられています。

それでも、実際にマルチタスクを行っている人の中には効率が良いように見える人もいると思います。

※新人の頃は上司や先輩が器用に仕事を処理しているのを見て「自分にもできるのかな」と不安になった経験を持つ人も多いと思います。

しかし、実際はその人のポテンシャルが高いからできる事で、本来の生産性よりも効率が落ちている状況でも高い生産性をキープできているだけな事が多いです。

※実際には野力が足りずに生産性が大きく低下している事も珍しくはありません。

つまり、マルチタスクを完璧にこなせる人は「本来の実力を出し切っていない状態」でも能力が高く見えるほどの優れた能力を持っている証明だと考えられます。

そして「同時に複数の処理ができる優秀な人材」は突発的な依頼でも対応できるため、上司や先輩から多くの仕事を任される傾向があるため「仕事量が偏って大きくなりやすい」傾向があります。

基本的には優秀な社員にはそれに応じた報酬が支払われなくてはいけませんが、日本で広まった「年功序列」の弊害から能力の低い上司や優秀な人材なのに正しい評価を受けていない人は多いです。

そして、優秀な人材が去る組織ではいくら採用数を増やしても「働き口に困らない若くて優秀な人材」は待遇に不満を抱くと離職してしまうので組織に残るのは転職できないor報酬に見合うように手を抜く人材で構成されるようになってしまいます。

このような組織になると収益性も乏しくなるため業績も先細りしてしまう傾向があります。

マルチタスクの具体例

マルチタスクを行う際には脳内で作業の切り替えを都度都度行っているため切り替え頻度が多ければ多いほど余計なエネルギーを使います。

※激しく負担をかけると脳にダメージが蓄積されるので気を付けてください。

例えば

厨房で料理をしているプロの料理人を想像していただけるとイメージしやすいと思います。

飲食店で働いているプロの料理人は注文を受けてからお客様の前に注文の品を提供うるまでの工程では「一品一品仕上げる」のではなく調理と調理の間の待機時間をうまく活用してスケジュールを組み各作業を効率よく行っています。

もちろん、このように生産性を高い状態にするためには高い能力がなければ成り立ちません。

素人が何品も同時に調理を行う場合は炒めすぎて焦げてしまう事もあり、生産性をあげようとした結果かえって効率を下げる可能性もあります。

そのため、素人が使う家庭用コンロよりも調理場コンロの方がコンロの数が多く設置されていたり、最大火力が強いなどの特徴があります。

まとめ

近年はパソコンやインターネットが広く普及したため業務効率化の波がとても強く「DX化が推進」されペーパーレス化」によって「電子申請」や「電子帳簿」なども増加傾向になっています。

そして、このようなデジタル処理の業務が増加すると「肉体的労働的な疲労」よりも「精神・脳などの疲労」が増加していますし「肉体的な労働は場所を選ぶ仕事」である一方で「場所を選ばずにどこでもできる仕事」は労働時間も長くなりやすい傾向があります。

また、同じ時間だけ作業をするにしてもマルチタスクはシングルタスクよりも疲労が強くでる(肉体労働は筋肉が強くなっていき徐々に体が慣れていきますが、脳の処理は簡単には向上しません)傾向があるため注意が必要ですし、個々の進行状況が不明瞭になりやすいので上司が部下の作業状況を確認する事も困難になります。

そしてマルチタスクで仕事をしていると「たくさん働いた」「疲れた」「頑張った」と認識する事が多いですが、実際には生産性が低下して非効率になっているにも関わらず本人の主観的には「生産性が向上して成果が増加している」と誤認し実際の成果が比例していない事も多いです。

特に「複数の処理を同時にした方が効率が良い」と思い込んでしまっているタイプの一部には、期限が重なると慌ただしくなっていき、最終的には「時間がないから」と周囲を巻き込んで大事にしてしまうトラブルメーカーもいます。

このような人の多くは客観的にみると「一つ一つの作業に集中して取り組んでいれば期日には余裕があったのでは?」と思う事も多く「本来ならば間に合う予定」でもマルチタスクでの処理にこだわりキャパ(キャパシティ)を超えてしまい最終的には「周囲の人に迷惑をかける」という結果になる残念な人もいます。

※業務をさぼっていて期日に間に合わないだけのやる気のない人もいます。

しかし、その一方で実際には効率が悪いはずのマルチタスクでも錯覚によってパフォーマンスが向上する事があるようです。

つまり、思い込みによって作業効率が上がっている状況(本人の集中力が向上している状態)です。

この状態を引き出すためには集中して作業を行う必要がありますが能力の限界を引き出している状況なので通常よりも多くのエネルギーを使っているので疲労も多く蓄積されます。

例えば

「シングルタスクでAとBの合計100%の処理を行うのに能力の70%使ている状態」と「マルチタスクでAとBの合計100%の処理を行うのに能力の120%使っている状態」では同じだけの処理をするためにはマルチタスクの方が能力が必要になります。

そのため、同じ成果を出すためにはマルチタスクの方が集中して取り組む必要があり、シングルタスクで100%の能力を発揮できればそちらの方が作業効率は良いです。

しかし、マルチタスクができる人は基本的な能力が高い事が多く、処理能力を多少落としても一定の効率を保つ事ができるため、柔軟な対応と基本能力の高さから職場では重宝される事が多いです。

また、脳は年齢問わずに訓練して鍛える事ができると言われているため多少の無理をして脳力の向上を図る事はメッリットがありますが、過度に負担をかけると疲労が蓄積して体調に悪影響を与える危険性があるので注意が必要です。

備考

マルチタスクは脳の切り替えによって効率を低下させますが、脳内の処理をつかさどる場所が完全に異なる場合は切り替えを行わなくても同時に処理できるようです。

そのため、音楽を聴きながら作業しても効率は落ちない作業もあると考えられていますが、音楽の歌詞を理解しようとすると効率が低下してしまう可能性もあります。

鈴木 歩(すずき あゆむ)

鈴木 歩(すずき あゆむ)